Большинство преподавателей в наши дни знают, что научные достижения в исследованиях мозга и технологиях визуализации навсегда изменили когнитивную психологию и нейробиологию. Они также знают, что некоторые открытия в результате этого исследования имеют значение для того, что они делают в школах и классах.

Педагогическая нейробиология изучает, как наше понимание человеческого мозга может повлиять на решения по учебной программе, обучению и оценке, которые учителя принимают каждый день. Это дает преподавателям возможность поразмышлять над исследованиями, которые могут повлиять на их образовательную практику.

Моя миссия - распространять информацию об этих открытиях нейробиологии, чтобы помочь педагогам обновить свои знания о процессе преподавания и обучения.

Споры о природе и воспитании

Давно распространенное представление о том, что мы - продукт наших генов или окружающей среды, устарело. Открытие экспрессии генов все изменило. Теперь мы знаем, что действуем благодаря сочетанию природы и заботы. Некоторые гены, например, сдерживающие застенчивость или агрессивность, обладают способностью выражать себя, когда их спровоцируют обстоятельства и поведение в окружающей среде. Это означает, что школы имеют гораздо большее влияние на развитие мозга, чем мы думаем.

Зеркальные нейроны и социальный климат

Добавление экспрессии генов к недавнему открытию зеркальных нейронов, которые предвосхищают настроение другого или имитируют его действия, означает, что школы должны уделять гораздо больше внимания своей социальной среде.

Школы, как правило, настолько сосредоточены на академических исследованиях и тестировании, что часто не осознают мощного влияния социальных и культурных сил на учащихся. В какой степени учащиеся чувствуют, что их коллеги и учителя приветствуют и уважают их? Насколько они уступят давлению сверстников? На какой риск они готовы пойти, чтобы почувствовать себя социально принятыми? Визуальные исследования выявили области мозга, которые оценивают значение события и решают, какую эмоциональную реакцию использовать в социальном контексте.

Эти и другие открытия породили социальную когнитивную нейробиологию. Школьная культура характеризуется открытостью общения, уровнем ожиданий, признанием и признательностью за усилия, участием в принятии решений и степенью заботы. Все это влияет на самооценку отдельного студента. Педагоги должны уделять гораздо больше внимания укреплению положительных аспектов социального и культурного климата в школе.

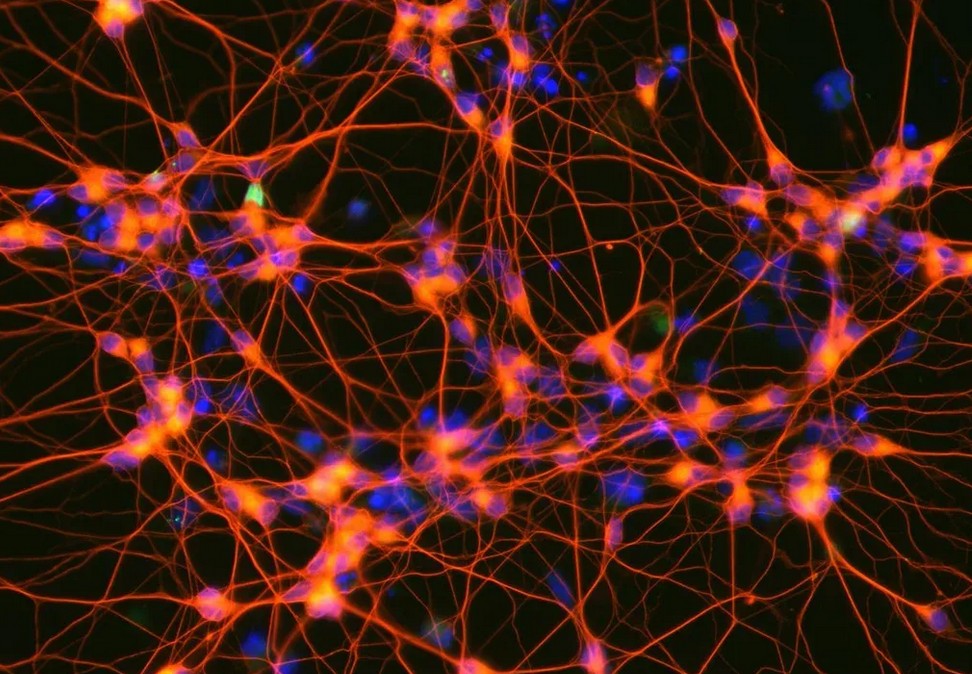

Нейроны регенерируют

Вопреки другому давнему мнению, нейроны регенерируют, и этот процесс называется нейрогенезом. Факторами, способствующими этому процессу, являются диета и физические упражнения, но также и обучение. Обучение заставляет нейроны перестраиваться и создавать новые сети, особенно когда обучение осуществляется в творческой среде и с низким уровнем стресса.

Новые взгляды на память

Меняются представления о рабочей или временной памяти. Мы знаем, что рабочая память имеет возрастные ограничения, которые часто превышаются, когда учителя пытаются втиснуть в урок слишком много.

Учащиеся могут удерживать элементы в рабочей памяти дольше, чем предполагалось ранее - до нескольких недель. Затем они выбрасывают их, когда они больше не служат - во многих случаях это происходит после прохождения теста.

Это объясняет, почему студенты могут сдать тест по теме сегодня и с трудом вспомнить его через несколько месяцев. Учителя надеются, что ученики навсегда запомнят то, чему их учили, и новые знания о системах памяти помогут сделать это возможным.

Успех при нарушениях обучения

Мы знаем больше о нарушениях обучения, таких как дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности и аутизм. Это новое понимание ведет к успешному вмешательству в детей с такими нарушениями обучения.

Успехи в лечении дислексии захватывают дух, но очень немногие учителя знают об этом. Исследования показали, что мозг может перестраиваться - процесс, называемый нейропластичностью - в результате воздействия окружающей среды, причем быстрее, чем предполагалось изначально.

Это открытие побудило исследователей изучить сканирование мозга молодых борющихся читателей, у многих из которых была диагностирована дислексия, и, в конечном итоге, разработать компьютерные программы и процедуры, которые фактически перестраивали их мозговые сети, чтобы они больше походили на хороших читателей.

Глядя на одаренный мозг

Одаренный мозг по-разному отличается от мозга типичных учеников. Некоторые из этих различий связаны с генетической предрасположенностью, но другие могут быть результатом влияния окружающей среды.

Различные области мозга участвуют в обработке логических и творческих задач, а это означает, что школьный опыт может повысить интеллектуальный уровень и повысить творческие способности всех учащихся.

Искусство развивает мозг

Сейчас мы как никогда осознаем, как искусство способствует развитию мозга. Подумайте вот о чем: мы никогда не открывали культуру на этой планете без музыки, искусства и танцев.

Несмотря на это, такие искусства часто воспринимаются как излишества, которые прекращаются, когда становится мало денег. Искусство развивает критические навыки, необходимые учащимся для успеха в 21 веке: визуально-пространственные способности, внимание и концентрацию, а также творческие способности - да, этому можно научиться.

Движение улучшает обучение и память

Типичная обстановка в классе, где учащиеся просто сидят и работают, подверглась сомнению, поскольку результаты исследований показывают, что мозг более активен, когда учащиеся перемещаются.

Движение приносит в мозг дополнительное топливо, несущее кровь. Это также позволяет мозгу получить доступ к большему количеству областей долговременной памяти, что является древней стратегией выживания, тем самым помогая учащимся установить более тесную связь между новым и прошлым обучением.

Эмоции влияют на обучение

Учителя должны понимать биологию эмоций, особенно стресса, и осознавать, что учащиеся не могут сосредоточиться на учебной программе, если они не чувствуют себя в физической безопасности. Это означает, что в дополнение к отсутствию угроз насилия они эмоционально защищены и считают, что учителя уважают их и заботятся об их успехе.

Различные темпы развития мозга объясняют поведение детей и подростков. Учителя хорошо осведомлены о непредсказуемом и зачастую рискованном поведении детей дошкольного и подросткового возраста.

Эмоциональные всплески и физическая агрессия могут быть обычным явлением для этой молодежи. Мы часто обвиняем такое поведение в «изменении гормонов». Однако историческое продольное исследование роста мозга с использованием технологии визуализации показало, что эмоциональные области мозга полностью развиты в возрасте от 10 до 12 лет, а области, ответственные за рациональное мышление и контроль над эмоциями, созревают ближе к 22-24 годам. возраста.

Этот вывод не оправдывает плохое поведение детей и подростков, но он объясняет его и предлагает более подходящие меры вмешательства, помимо слов: «Вы должны были знать лучше».

Сон важен для удержания

Исследователи обнаружили, что во время сна мозг невероятно активен, выполняя процессы, которые помогают мозгу учиться, устанавливать связи, запоминать и устранять беспорядок. Мозгу, лишенному сна, трудно улавливать самые разные воспоминания.

Исследования показали, что недосыпающие студенты с большей вероятностью будут получать более низкие оценки, чем студенты, которые спят дольше, и с большей вероятностью впадут в депрессию. При достаточном сне учащиеся имеют больше шансов запомнить всю полезную информацию и навыки, которым они научились в тот день в школе.

Потребность в значении

В обычном классе смысл и значение, по-видимому, являются одними из основных критериев, которые мозг использует при принятии решения о том, что закодировать в долговременную память. Стоит использовать стратегии, которые устанавливают связь между учебной программой и жизнью ваших учеников, особенно в этом глобальном обществе, управляемом технологиями.

На протяжении веков эффективные учителя на собственном опыте открывали, какие стратегии использовать и как их применять, не зная, почему эти стратегии работали или не работали в различных случаях. Выводы исследований в области когнитивной нейробиологии объясняют, почему. Когда учителя знают, почему, они могут гораздо более искусно применять свои стратегии обучения.

Так как нейробиологи продолжают открывать внутреннюю работу мозга, когнитивные психологи продолжают искать объяснения обучающего поведения, а преподаватели продолжают применять исследования для улучшения своего обучения, эта новая область значительно улучшит качество и эффективность образовательного опыта. для детей.